ὦ φέγγος, ὦ τέθριππον ἡλίου σέλας (« Ô lumière ! ô brillant quadrige du soleil ! », Euripide, Électre)

Nous sommes le vendredi 10 octobre 2025. Il est exactement 17 h 24 en France métropolitaine.

En ce moment, l’affichage peut varier en fonction de tests de police, j’en suis désolé si cela affecte votre navigation.

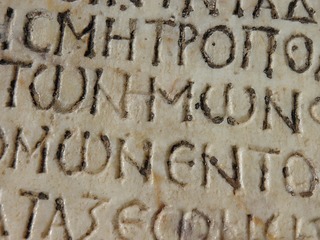

Aristote, Homère, Ulysse, ces noms illustres venus du fond des âges ont influencé notre civilisation et semblent si familiers à nos esprits que l’on songe rarement à se demander s’il s’agit de leur prénom, d’un nom de famille, d’un surnom.

Cette page aborde aussi la façon de qualifier les héros ou les divinités dans les épopées ou dans un cadre plus religieux.

Or, contrairement aux citoyens Romains qui possédaient au moins trois noms (voir ici), contrairement aux habitants de nombres de sociétés actuelles à qui l’on donne un prénom suivi d’un nom de famille (parfois dans l’ordre inverse), les habitants des cités grecques n’en avaient qu’un seul. En fait, nous verrons que l’on peut adjoindre d’autres noms à celui-ci.

En effet, il n’existe pas de nom de famille dans la civilisation grecque ancienne (au sens français, par exemple, ou romain), et un individu était désigné par un seul nom, sorte de prénom. Ainsi sont connus des Athéniens dont les noms résonnent encore à nos oreilles : des hommes politiques comme Périclès ou Alcibiade, des philosophes comme Socrate ou Platon, mais aussi des Lacédémoniens comme Léonidas, des Corinthiens comme Périandre ; je pourrais bien sûr citer les nombreux auteurs dont nous lisons les œuvres avec bonheur. Ces personnalités viennent de cités différentes, signe que cette pratique n’est pas spécifique à l’une d’entre elles.

D’autre part, si l’on considère Plutarque, mort au IIe siècle apr. J.-C. et Homère qui vécut au VIIIe siècle av. J.-C. on peut voir que cet usage a perduré pendant de nombreux siècles.

L’inconvénient de ce nom unique, c’est bien sûr la coexistence de deux individus possédant un même nom et vivant en un même lieu ou un même contexte – pour distinguer des souverains homonymes, l’histoire plus récente les affuble d’un numéro d’ordre (François Ier). Aussi a-t-on pu adjoindre parfois à ce nom un patronyme, différencier les homonymes par leur origine ou par un surnom.

Un patronyme, c’est étymologiquement le nom du père, et utiliser un patronyme revient à indiquer qu’un individu est le fils d’un autre. Cet usage existe de nos jours dans la civisation russe où est parfois intercalé le nom du père entre le prénom et le nom de famille (par exemple, le nom de Staline est Joseph Vissarionovitch Djougachvili – le suffixe -ovitch signifiant « fils de ») ou en Islande où le prénom est suivi du patronyme sans nom de famille (le nom complet de Björk est Björk Guðmundsdóttir, « fille de Guðmund » et le romancier Arnaldur Indriðason est « fils de » Indriði Þorsteinsson, aussi écrivain).

L’usage du patronyme permettait de distinguer deux individus portant le même nom. Un exemple bien connu nous vient de L’Iliade où deux guerriers grecs de grande valeur sont appelés Ajax (Αἴας [Aias] en grec) ; dans cette œuvre et dans la tradition ultérieure, ils sont donc désignés par leur patronyme, c’est-à-dire fils d’Oïlée pour l’un, fils de Télamon pour l’autre – ce qui n’interdit pas d’autres surnoms ou périphrases pour les distinguer l’un de l’autre. De la même façon, à époque historique, l’un des fils du célèbre Périclès portait le même nom que son père et était appelé Périclès, « fils de » Périclès, en cas d’ambiguïté (son père étant Périclès, « fils de » Clinias le cas échéant).

Pour les amateurs de déclinaisons, signalons que ce patronyme se marque par l’emploi du génitif ; le nom du père est décilné à ce cas et suit celui de son fils : ainsi aurons-nous Αἴας Τελαμῶνος [Aias Telamônos] (littéralement Ajax [issu] de Télamon), voire le génitif non précédé du nom individuel lorsqu’il n’existe aucune amibuïté, ὁ Τελαμῶνος [ho Telamônos] (littéralement le [fils] de Télamon).

Il existe une autre forme de patronyme qui s’appuie sur le suffixe -ide (ou une variante, -(i)ade par exemple) qui s’ajoute au nom du père ; il est épicène (= similaire au masculin et au féminin) dans les traductions françaises, alors qu’en grec les formes sont légèrement différentes au masculin et au féminin. D’autre part, ces patronymes s’emploient souvent dans un contexte épique ou historique et voient parfois leur sens s’élargir de « fils/fille de » à celui de « descendant(e) de ».

Ainsi, dans le premier chant de l’Iliade, Homère mentionne souvent Achille, dont il relate la colère, notamment sous le nom de Péléide, du nom de son père, Pélée ; et dans la dispute qui les oppose, le Péléide affronte l’Atride, c’est-à-dire Agamemnon, le fils d’Atrée – on remarquera l’emploi de l’article. Pour reprendre nos exemples précédents, la même épopée associe dans un autre contexte le Télamoniade et l’Oïliade (les deux Ajax) – à noter que les traducteurs préfèrent souvent avoir recours à la périphrase le fils de Télamon (par exemple) au lieu d’utiliser une forme moins usitée. De même, Hercule est parfois appelé l’Alcide, mais dans ce cas, le suffixe patronymique signifie « descendant de », Hercule étant l’arrière-petit-fils d’Alcée par sa mère (Alcmène) et son petit-fils par son père (adoptif certes, Amphitryon) – ajoutons que ce nom d’Alcide est particulièrement adapté, puisque le mot grec ἀλκή signifie « la force ». Ces noms patronymiques furent aussi emmployés comme simples noms, Euripide, Andocide, Alcibiade. Signalons, pour finir, l’existence d’n autre suffixe

Ce patronyme est aussi employé au pluriel et permet de désigner un ensemble d’individus issus d’un même père (ou ancêtre) et constituant un

Dans un registre plus historique, les Pisistratides sont les fils (certes au nombre de deux) de Pisistrate, le tyran athénien du VIe siècle av. J.-C. Ces personnages appartenaient eux-même à une famille, les Néléides (ou Nélides) qui tiraient leur nom d’un ancêtre commun, Nélée (père du fameux Nestor, le vieux et sage roi de Pylos qui apparaît dans l’Iliade et l’Odyssée). C’est d’ailleurs à cette même famille des Néléides qu’appartiennent les Alcméonides, une autre branche qui se confronta violemment à Pisistrate et à ses fils. Ces Alcménoïdes sont réputés à Athènes et constituent une véritable dynastie à laquelle se rattachent des figures importantes qui ont marqué la démocratie athénienne, notamment après la tyrannie des Pisitratides : il s’agit notamment de Périclés, d’Alcibiade.

Il faut enfin évoquer par-delà les familles humaines, les familles mythiques, à commencer par la plus célèbre, celle des Atrides. Son appellation patronymique provient d’un de ses membres, Atrée qui est certes le père de deux frères éminents pour leur rôle dans la guerre de Troie, Agamemnon (dont nous avons parlé ci-dessus) et Ménélas, mais surtout le petit-fils de Tantale, leur ancêtre qui est à l’origine de la malédiction qui touche cette famille. Rappelons que celui-ci a été puni par Zeus et condamné à séjourner dans la partie la plus sombre des Enfers réservées aux criminels impies, le Tartare, pour avoir offert à manger aux dieux son propre fils, et que tous les Atrides sont associés à des repas de chair (humaine) ou des crimes intra-familiaux. Je pourrais aussi mentionner les Labdacides, descendants de Labdacos : si le nom de Labdacides est peu familier, c’est moins le cas d’Œdipe, le petit-fils de Labdacos, et de ses enfants, Antigone, Étéocle et Polynice.

Après ce long développement sur le patronyme, revenons à une autre façon de distinguer deux personnes portant le même nom. On peut, dans le monde grec, indiquer le lieu d’origine, plus précisément la ville (ou la cité) où l’on est né. Ceci permet de distinguer deux (ou plus) personnalités, par exemple Zénon de Citium et Zénon d’Élée, tous deux philosophes, le premier, fondateur du stoïcisme et le second, inventeur de paradoxes, dont celui « d’Achille et de la Tortue ». Beaucoup de figures publiques de l’Antiquité grecque (hommes politiques, artistes, écrivains, philosophes, etc) sont ainsi désignées, mais la plupart sont appelés par leur seul nom, si leur autorité les rend uniques : ainsi connaissons-nous Aristote, le célèbre philosophe, sous cet unique nom, mais peu d’entre nous ont entendu parler d’Aristote de Cyrène ou d’Aristote d’Argos qui sont aussi des philosophes (de même, il est assez rare de parler d’Aristote de Stagire, l’Aristote que nous connaissons et qui est né dans cette cité, même si on le surnomme parfois le Stagirite, c’est-à-dire « l’habitant de Stagire »).

Une autre façon de compléter le nom d’un individu est de lui affecter un surnom. Cet usage est commun à nombre de sociétés, et ces surnoms sont souvent à l’origine de noms de famille dans les langues qui en possèdent (Petit, Legrand, Legros, pour citer quelques exemples en français). Nous retrouvons cela chez des héros homèriques dont nous avons parlé ci-dessus (les deux Ajax) ; en effet, nous avons vu qu’ils étaient distingués par leur patronyme, mais ils sont aussi nommés en fonction de leur taille : le fils de Télamon est parfois appelé le grand Ajax (μέγας Αἴας [megas Aias] en grec) et l’Iliade rappelle à plusieurs reprises sa haute stature (et la moindre de l’autre Ajax qui est, quant à lui, qualifié de rapide (ταχύς [tachus] en grec)).

C’est ce même surnom (« le Grand ») que nous connaissons bien, accolé à un important personnage historique, Alexandre le Grand (ὁ μέγας Ἀλέξανδρος [ho megas Alexandros] en grec), surnom partagé avec d’autres rois, notamment les rois de Perse. Contrairement au surnom du Grand Ajax, la grandeur est l’équivalent de la puissance politique. Un autre exemple de surnom attribué un personnage historique d’une certaine envergure est celui de Périclès appelé l’Olympien (ὁ Ὀλύμπιος [ho Olumpios] en grec) : le rapprochement avec le roi des dieux, Zeus aussi qualifié d’Olympien (même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’un surnom) est évident et souligne l’influence déterminente de Périclès.

Une forme de surnom particulière apparaît dans les épopées, notamment celles composées par Homère, il s’agit de l’épithète homérique qui attribue aux entités (héros, divinités, villes, peuples, objets, réalités, etc) une qualité qui les caractérise et qui est leur est grammaticalement associé (en grec, un adjectif que l’on peut être amené à traduire par un groupe de mots) ; cette épithète accompagnée du nom qu’elle caractérise forme ainsi un ensemble de deux mots que le poète peut utiliser de façon récurrente. Les patronymes ou surnoms d’Ajax que nous avons vus plus haut peuvent être considérés comme des épithètes homériques.

L’exemple le plus connu concerne l’Aurore (Ἠώς [Êôs] en grec) qui est supposée avoir des doigts de rose, ce qui donne l’expression suivante : ῥοδοδάκτυλος Ἠώς [rhododactulos Êôs], que l’on retrouve au chant I, puis VI, IX, etc de l’Iliade (de même dans l’Odyssée) ; l’expression est très souvent accompagnée, dans ces deux œuvres, d’une autre épithète, « née de bonne heure » (ἠριγένεια [êrigeneia] en grec), d’une conjonction de subordination marquant le temps (ἦμος [êmos] en grec) et d’une forme verbale à l’aoriste du verbe « paraître » (φάνη [phanê] en grec), et l’ensemble forme un vers indiquant l’arrivée d’un nouveau jour et utilisable à souhait par le poète,

ἦμος δ’ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς [êmos d’êrigeneia phanê rhododactulos Êôs]

« quand parut, née de bonne heure, l’Aurore aux doigts de rose ».

L’épiclèse est une forme particulière d’épithète, associée à une divinité. Ce surnom peut se réféer à un lieu de culte, à un lieu où la divinité était particulièrement honorée pour y avoir séjourné ou accompli un acte remarquable, à une de ses caractéristiques ou fonctions, ce qui permettait, entre autres, de s’adresser à elle pour obtenir une faveur ou une protection. Par exemple, Zeus pouvait être qualifié de Maimaktès (impétueux) rappelant la violence de ses tempêtes ou orages, et on l’invoquait pour s’en prémunir ; on pouvait aussi rechercher la protection d’Apollon Aguiée, le « protecteur des rues » ; autre exemple connu, Aphrodite Cythérée en référence à l’île de Cythère prés de laquelle elle était née (un temple lui était d’ailleurs consacré) ; pour en revenir à Zeus, on l’invoquait sous le nom d’Olympien ou de Zeus Olympien en raison du nom de sa demeure supposée, le mont Olympe et pour son rôle de roi des (dieux) de l’Olympe.

Revenir à la page sur la vie quotidienne des Grecs de l’Antiquité

Revenir à la page sur la vie quotidienne des Grecs de l’Antiquité